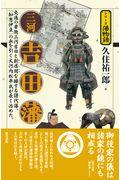

[BOOKデータベースより]

出世城といわれた吉田城。城に恥じない譜代の重鎮としての格式と規範を示す。老中・大坂城代の藩主達。三河最古の藩校時習館は多くの人材が輩出。吉田から豊橋へ変われどもその光は引き続く。

プロローグ 三河吉田藩物語

第1章 領国支配から非領国支配へ―池田輝政が去ったあとは、譜代大名による統治へ。

第2章 入れ替わる譜代大名―幕閣への登竜門として、近世中期までは頻繁に領主が交代した。

第3章 大河内松平氏の時代―老中首座として幕政を担った藩主信明。一方、藩財政は危機に直面する。

第4章 三河吉田藩の文化―藩校は三河国で最も早く設立。藩領では城下を中心に様々な文化が花開く。

第5章 幕末の動乱と三河吉田藩―藩主信古は風雲急を告げる上方へ。新政府に恭順した吉田藩は豊橋藩と改称。

エピローグ 「ちぎりマーク」とともに

2019年は、豊橋となって150年という記念すべき年。

伊予(現愛媛県)に同じ吉田藩があったため、明治政府から藩の名称を変えるよう指示され、地元のシンボルであった吉田大橋の通称「豊橋」を新しい藩の名称とした。

古くから交通の要衝にあった吉田は、7万石と三河最大の石高を誇り、箱根の関所よりも重要といわれた今切(新居)の関所の管理を任されていた時期があった。このため幕府からの信用が厚い譜代大名が配置され、松平氏や水野氏、牧野氏などが入れ替わり藩主となった。もっとも長く務めたのは大河内松平氏で、知恵伊豆と呼ばれた松平信綱を祖とし、子孫たちも幕府の要職を務める。

幕府の要職についた藩主たちが治め、茶道の宗偏吉田流や幕末に起こった「ええじゃないか」の発祥の地ともいわれる三河吉田藩の歴史に迫る。

※ 愛知県豊橋市・吉田城に居城を置いた藩の物語!